NBA裁判报告中承认的关键漏判事件——某场比赛最后一次进攻存在违例未被判罚,此事迅速引发联盟内外广泛热议。这一罕见公开纠错举动既彰显了联盟维护公平的决心,也暴露出临场执法存在的争议空间,更促使人们重新审视现代篮球裁判体系的严谨性与透明度。

关键判罚失误回顾

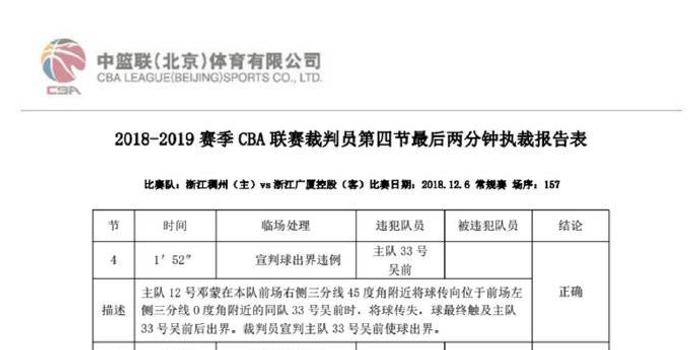

根据赛后发布的裁判报告,比赛最后时刻的进攻回合中,持球队员在运球突破时出现明显走步违例,但当值主裁并未做出判罚。慢镜头显示该球员脚步移动已违反规则,这一漏判直接改变了比赛走势,使原本可能被吹停的进攻得以完成得分。

此次漏判发生在比赛胜负悬念尚存的关键时刻,距离终场哨响仅剩不到十秒。当时比分胶着,任何一次判罚都可能影响最终结果。裁判组在高压环境下未能及时捕捉到这一关键违例,凸显了人类裁判在瞬息万变的赛场环境中面临的挑战。

联盟随后发布的书面解释指出,当值裁判因视角盲区错过了这一违例,且现场回放系统未被有效启用进行复核。这种多重疏漏的组合导致了极具争议性的判罚结果,成为本次事件的核心焦点。

舆论场激烈交锋

消息公布后,社交媒体平台掀起热烈讨论。支持裁判的群体认为人机结合才是最佳方案,完全依赖技术会削弱比赛流畅性;反对者则质疑为何不在关键时段主动使用即时回放系统,指责这是双重标准。

多位退役球星和现役教练公开表态,有人认为职业裁判应有更高水准的表现,也有人呼吁给予执裁团队更多容错空间。著名解说员在节目中逐帧分析该回合,证实确实存在明显违例,加剧了舆论对立。

涉事球队的反应呈现两极分化:受益方保持沉默接受结果,受损方则正式提交抗议信要求重赛。这种态度差异反映出不同球队对规则解读和竞技公平性的不同诉求。

联盟应急响应机制

NBA官方迅速启动三级复核程序,组织资深裁判委员对原始录像进行多角度研判,最终确认漏判事实成立。这种快速响应虽无法改变比赛结果,但展现了联盟正视错误的态度。

为平息争议,联盟罕见公开完整裁判报告,详细标注每个关键判罚节点及依据。这种透明化处理获得部分认可,但也引发对日常判罚一致性的新质疑。

涉事裁判团队被安排暂时停职接受专项培训,期间由资深裁判替代执法。联盟同时宣布将优化关键时段的回放系统使用规则,强化最后两分钟的判罚标准。

制度改革路径探讨

本次事件暴露出现行裁判体系的结构性矛盾:既要保证比赛观赏性,又需确保判罚准确性。专家建议建立分级响应机制,在不同比赛阶段采用差异化的判罚标准。

技术辅助方面,可借鉴网球鹰眼系统的预警功能,在可能出现重大误判时自动提醒裁判查看回放。同时加强裁判团队的实时沟通协作,形成更有效的互补监督机制。

长远来看,需要建立标准化的错判追责制度,既保护裁判合理范围内的主观判断,又对重大过失进行必要惩戒。这需要在维护裁判权威与保障比赛公平之间寻找平衡点。

这次裁判报告公开承认漏判的事件,如同一面镜子映照出现代篮球运动的复杂生态。它既是对现有裁判体系的严峻考验,也是推动制度完善的契机。

从短期看,联盟通过透明化处理赢得了公信力;从长期看,唯有持续优化人技结合的判罚体系,才能真正实现竞技体育的本质追求——让胜利属于最强者而非运气眷顾者。这场风波终将成为篮球运动发展史上的重要注脚。